小江戸川越「川越まつりと蔵造り」蔵の町並みや洋風建築はこちら!

|

|

|

|

|

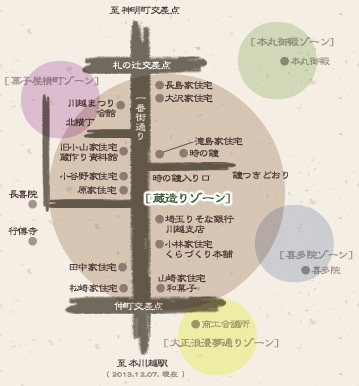

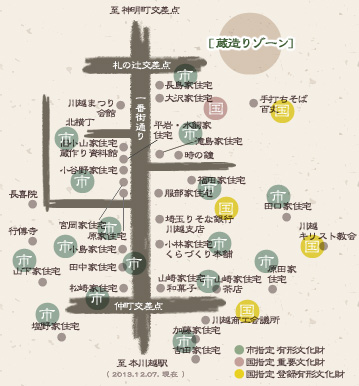

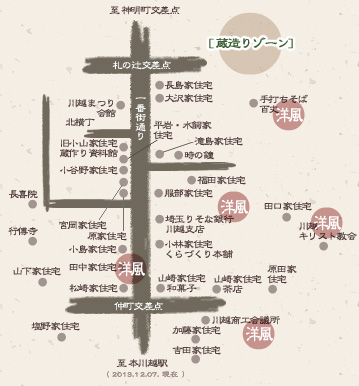

札の辻(ふだのつじ)から仲町(なかまち)にかけて、一番街(いちばんがい)通りには、約70軒ほどの商店が軒を並べます。

豪華な祭りの山車にもひけをとらぬ 重厚な外観の店蔵

今日の東京ではすでに見ることができなくなってしまった蔵造りの建築物群が、川越の一番街商店街には数多く残され、市内では「小江戸(こえど)」のイメージを最も色濃く残すスポットとして知られています。通りを行き交う観光客の人並みは、一日中後を絶ちません。

|

|

|

|

蔵(くら)のある町並として知られる川越には、耐火性に優れた土蔵造り(どぞうづくり)の蔵が多く現存します。

早朝の蔵は わずかな時を惜しみつつ ひっそりと佇みます

明治26年(1893)の川越大火(かわごえたいか)を契機とし、焼けだされた商人たちが町の復興に選んだのが蔵造り(くらづくり)の建造物でした。店舗や住居を兼ねた多くの蔵は、見世蔵(みせぐら)・店蔵(たなぐら)として、現役の商店や資料館に顔を替え、観光客や市民の目を楽しませています。

|

|

|

|

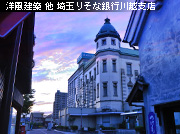

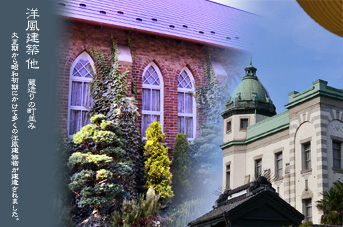

大正期を迎えると、商業都市として繁栄した川越の街に、洋風建築(ようふうけんちく)が入り始めます。蔵造りの町並みばかりに注目があつまりますが、市内の各所にはレトロな面影を残した洋風建築が数多く現存し、町並みに深い彩りを添えています。

蔵造りの町並みに 洋風の建築物が彩りを添えます

|

|